Giungendo, come membro della delegazione diocesana Nardò-Gallipoli, alle tre Assemblee sinodali che a partire dallo scorso novembre hanno srotolato la fase profetica, ultimo tratto dei quattro anni di cammino sinodale delle Chiese in Italia, la sensazione percepita è stata quella di entrare in uno spazio straordinariamente “bidimensionale” e antitetico.

Il clima che si respirava

In primis, “alto”, per il senso degli argomenti trattati, con la consapevolezza che non si parlava di uno dei classici appuntamenti dell’agenda pastorale, ma di una risposta ecclesiale e dello Spirito a quel cambiamento d’epoca profeticamente intuito da Papa Francesco. Allo stesso tempo, però, anche “fragile”, per il rischio dell’istituzionalizzazione di una parola umana arenata nel compromesso che l’attuale tempo sospeso porta con sé.

- Attesa carica e timore rispettoso dello Spirito. Il primo giorno della prima Assemblea, nella meravigliosa cornice della Basilica di San Paolo fuori le mura, i saluti istituzionali e la relazione introduttiva del vescovo mons. Erio Castellucci, Presidente del Comitato Nazionale del Cammino sinodale, hanno evocato il passaggio dal cammino locale al convenire nazionale «per essere testimoni» di Cristo risorto – e quindi fedeli all’umanità del nostro tempo. Come sospesi tra l’imprevedibile “avventura” dello Spirito e la concretezza delle aspettative del popolo di Dio. Lavorando su Lineamenti e Schede operative, in vista della preparazione dell’Instrumentum laboris per il già programmato successivo appuntamento di aprile, si avvertiva una sorta di “sovrapporsi” di dimensioni: liturgica, morale, ecclesiale, sociale, politica — tutte richiamate, senza gerarchia ben definita, ma insieme raccordate dalla tensione di restare fedeli al messaggio evangelico.

- Dialogo e conflitto. In ciascuna sessione, il dialogo è sempre stato vivissimo, forse non sempre pacificato. Sensibilità divergenti talvolta si ostacolavano reciprocamente, soprattutto su temi “pesanti” e “pressanti”: autorità nella Chiesa, ruolo dei laici (e delle donne), strutture comunitarie, economia, rapporti con il mondo. In particolare, nella seconda Assemblea, ci si è trovati dinanzi ad una sorta di “stallo di sistema”: le “Proposizioni” (50 temi) presentate dalla Presidenza, nella quasi totalità degli interventi del dibattito mattutino non sono state ritenute sufficientemente aderenti alle sintesi emerse nei territori e al cammino svolto fino ad allora. In quel momento la tensione si è resa evidente.

- Gioia della comunione e fatica del discernimento. Sono stati frangenti in cui non si è potuto pensare che tutto fosse armonico, ma di certo si sono toccate la bellezza e la gioia, di ritrovarsi “popolo che ascolta”. Seppur con la fatica di riconoscere le ombre interne, le resistenze culturali, i limiti dei linguaggi comuni, per rendere visibile un “noi ecclesiale” che accoglie differenze e compie scelte. Tanto che nei lavori pomeridiani di gruppo si è ritenuto necessario rimodulare le schede, rinviare passaggi, riprendere intese, con la conseguente successiva approvazione di una mozione che fissava un nuovo appuntamento assembleare che potesse votare un Documento emendato e riorganizzato dalla Presidenza del Comitato Nazionale, sulla base delle priorità emerse e dei contributi ricevuti.

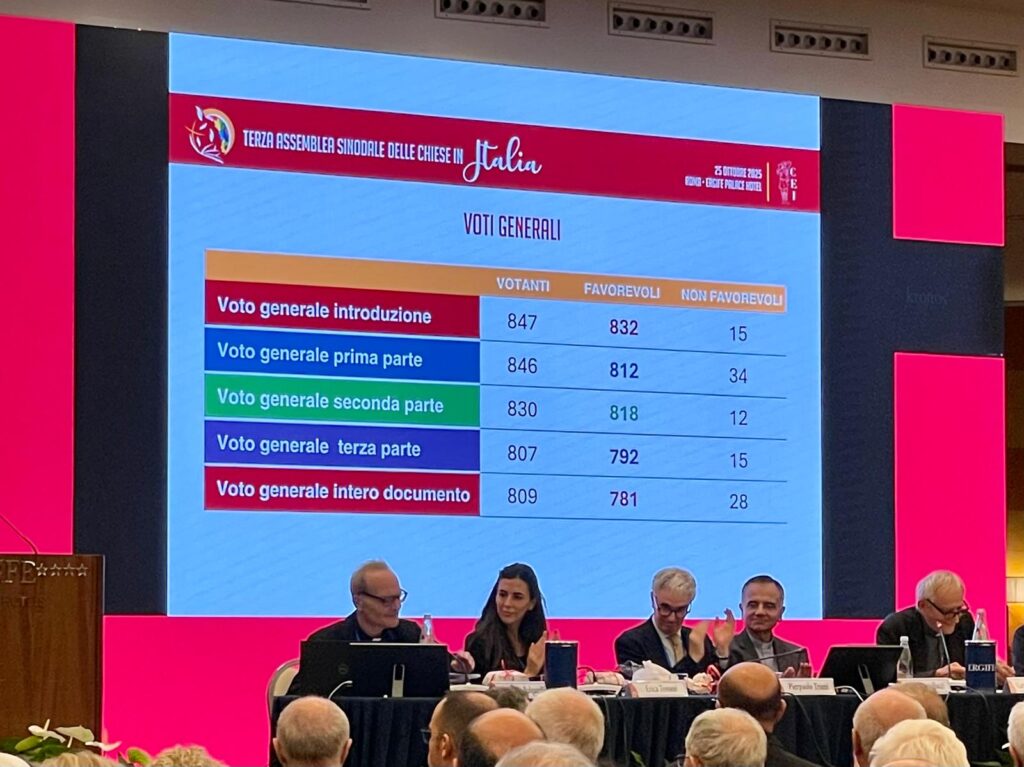

- Concretezza e senso di responsabilità. Arrivati, così, alla terza Assemblea, l’atmosfera era meno sperimentale e più esigente: si dovevano sintetizzare proposte, tradurre indicazioni in “prospettive pastorali”. All’atto della votazione – espressa in modalità elettronica e a scrutinio segreto – i sorrisi dei momenti più leggeri si sono mescolati, sui volti dei delegati, al serio compito di misurarsi con scelte concrete. Come dice anche il titolo «Lievito di pace e di speranza» del Documento, approvato con larga maggioranza, le Chiese in Italia sono chiamate a «essere lievito di fraternità, lasciandosi davvero “inquietare”» con l’urgenza di “occuparsi” del futuro ecclesiale italiano.

Il senso dei temi trattati

Nello svolgersi delle tre assemblee, alcuni “nodi” tematici via via si sono fatti centrali — non come programmi prefissati, ma come protagonisti emergenti di senso:

- Corresponsabilità e rinnovamento degli organismi. Uno dei punti più riflettuti e condivisi è che non basta “ridistribuire i ruoli”: servono forme nuove di partecipazione ecclesiale, organismi nazionali e locali che accompagnino la sinodalità, spazi di condivisione decisionali. Il Documento di sintesi (punto 75, lett. a.) propone l’istituzione di un “Organismo di partecipazione ecclesiale a livello nazionale” come strumento per accompagnare la “ricezione” delle scelte sinodali.

- Formazione e linguaggi. Si è radicata la consapevolezza che il linguaggio “pastorale” tradizionale non basta più, perché spesso non parla alle nuove generazioni, ai contesti culturali frammentati. Serve una formazione ecclesiale permanente e congiunta che rivesta il Vangelo con gesti, parole e culture contemporanee, che riscopra l’importanza della Parola, del discernimento comunitario, di occasioni di confronto in piccoli gruppi sul territorio e in realtà particolari nei luoghi della vita quotidiana.

- Pace, ecologia, giustizia e cittadinanza. Nei dibattiti e soprattutto nelle mozioni finali si è percepito che la Chiesa non può più rimanere “dietro le quinte” della storia, ma deve impegnarsi nella trasformazione sociale, assumendo la centralità della dottrina sociale, della cura del creato, della giustizia economica come segno del Vangelo vissuto. Per questo, il Documento di sintesi invita a pensare le linee tracciate non come testi dottrinali, ma come indicazioni pastorali.

- La tensione tra il contemplativo e l’attivo. Un rischio sempre latente è stato quello che il cammino sinodale si riducesse a un grande laboratorio pastorale, senza radice spirituale. In alcune note critiche si è parlato di pericolo proprio di una Chiesa che sia più funzionale, ovvero più aderente ai linguaggi del mondo, che liberatrice nella luce del Vangelo. Forse, era inevitabile che ciò emergesse in questo contesto: il sinodo chiama a decisioni e le decisioni chiedono responsabilità. L’importante, però, è che ogni decisione sia consolidata nell’ascolto e nella preghiera.

- La conversazione spirituale e il discernimento come stile ecclesiale. Forse il senso più profondo di tutto questo cammino è stata la riaffermazione che il discernimento — non la mera pianificazione — è il modo con cui la Chiesa è chiamata a stare. Non “decidiamo per delega”, ma camminiamo insieme perché lo Spirito ci orienti. Le assemblee non sono state un parlamento, ma un “luogo privilegiato” del discernimento che attende di tradursi nelle Chiese locali.

Nuove prospettive

In definitiva, l’esperienza vissuta in queste tre assemblee sinodali della fase profetica è stata un dono prezioso. Un dono di grande “formazione ecclesiale”: non un semplice atto finale, una conclusione – più o meno trionfale o deludente, a seconda dei punti di vista – ma un punto fermo di partenza in cui la Chiesa italiana, tutta insieme, si è davvero messa in un cammino che è deve rimanere ancora in itinere.

Il mio augurio, che si fa preghiera, dunque, è che nei prossimi anni si sappia veramente convertire le scelte assembleari – che avranno il loro culmine nell’ormai imminente 81ª Assemblea Generale dei Vescovi della CEI ad Assisi dal 17 al 20 novembre – in processi vitali nelle diocesi e nelle comunità, che le diversità reclamino non divisione ma ricchezza e, soprattutto, che non si spenga il desiderio dell’ascolto affinché il fluire del discernimento resti sempre alimentato dalla preghiera, dal silenzio e dalla radicalità del Vangelo.

* Delegato regionale